Авторов: 57 763

On-line – 39 843Зрителей: 7990

Авторов: 31853

Загружено работ – 2 204 824

Новости

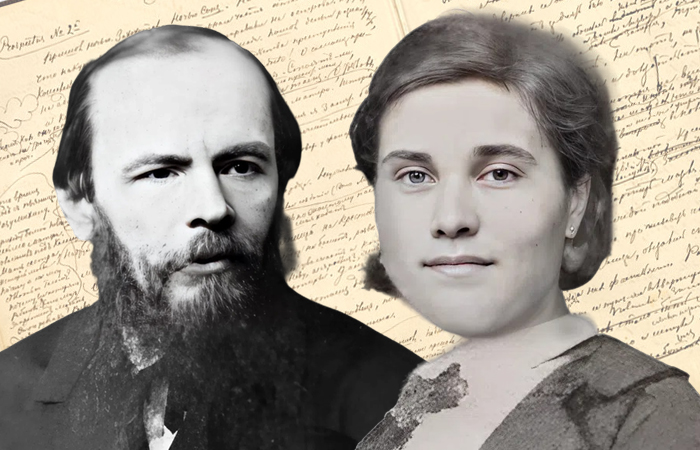

Достоевский называл ее «больной эгоисткой» и звал замуж, а она крутила романы и мучила мужчин: Роковая страсть великого классика

Она не была тихой музой, призванной вдохновлять на возвышенные строки; скорее, напоминала неугасимый огонь, который одновременно притягивал и обжигал. Для Фёдора Достоевского Аполлинария Суслова стала тем человеком, чьё присутствие превращалось в испытание, а воспоминания о ней не отпускали долгие годы. В её образе соединялись жесткость и страсть, и именно эта противоречивость нашла отражение в его произведениях, где в роковых героинях явно просматривались её черты.

Барышня с характером

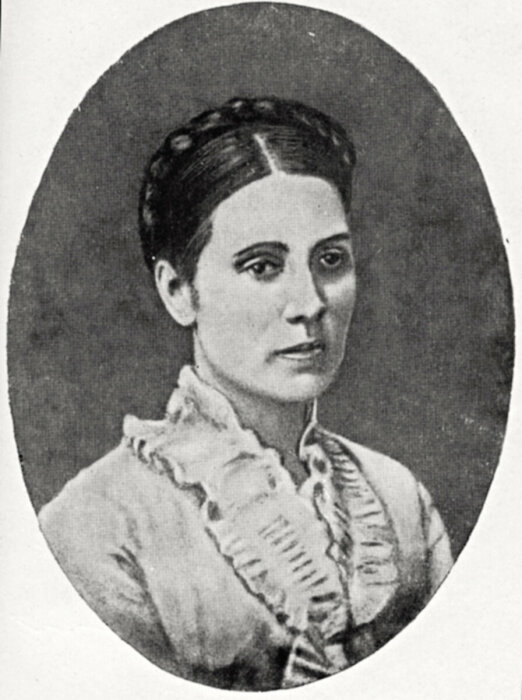

Судьба Аполлинарии Сусловой, известной в кругу близких как Полина, была предопределена происхождением из семьи, обладавшей несокрушимой волей и чувством собственного достоинства. Её отец, Прокофий Суслов, начав свой путь крепостным графа Шереметева и простым писарем, благодаря выдающимся способностям сумел достичь положения управляющего всеми шереметевскими имениями. Он обрёл личную свободу ещё до официальной отмены крепостного права, после чего перебрался в Санкт-Петербург, где, войдя в купеческое сословие, посвятил себя задаче обеспечить дочерям, Аполлинарии и Надежде, блестящее будущее.

Получив начальное образование на дому, сёстры были отправлены в престижный пансион для благородных девиц. Уже в стенах этого заведения проявились их интеллектуальные склонности: Аполлинария увлеклась историей и культурой Древней Греции, в то время как Надежда проявляла интерес к естественным наукам и добилась раннего литературного успеха, публикуя свои произведения в таких авторитетных изданиях, как «Современник».

В эпоху, когда высшее образование для женщин оставалось недоступным, сёстры нашли способ продолжить обучение, став вольнослушательницами лекций в Санкт-Петербургском университете. Это открывало для них не только доступ к знаниям, но и двери в новую социальную среду. Через знакомства со студентами они получали приглашения на балы и литературные салоны, что расширяло их кругозор.

Однако Аполлинария с юных лет демонстрировала характер, который невозможно было укротить никаким воспитанием. Её образ жизни и манера держаться вызывали смятение в обществе: коротко остриженные волосы, предпочтение почти мужским костюмам и прямой, оценивающий взгляд бросали вызов традиционным представлениям о женственности. Современники разделились во мнениях: одни восхищались её умом и смелостью, другие видели в ней воплощение внутреннего хаоса.

За ней закрепилось сравнение с Чацким в юбке — не за светское остроумие, а за принципиальное нежелание мириться с условностями. Именно эта яркая, неукротимая натура не могла не привлечь внимание такого сложного и глубокого мыслителя, как Фёдор Достоевский.

Страсть и противостояние

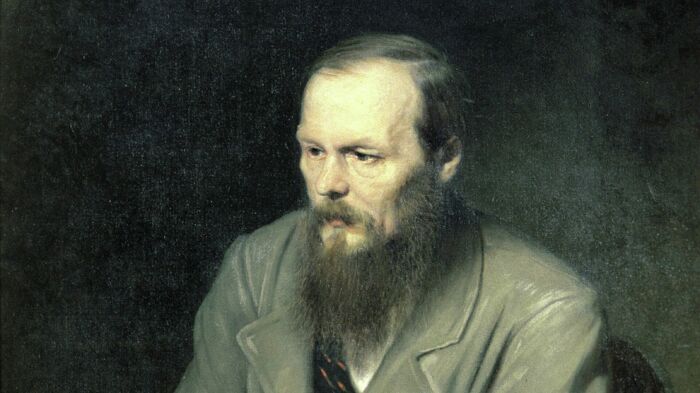

В 1861 году судьба свела два ярких, но таких разных характера: 21-летнюю Аполлинарию Суслову и 40-летнего Фёдора Достоевского. К моменту их знакомства писатель уже был значимой фигурой в литературных кругах: он успел опубликовать пронзительные «Записки из Мёртвого дома», основанные на личном опыте каторги, и вместе с братом Михаилом вел активную издательскую деятельность, выпуская журнал «Время».

Несмотря на растущую известность, свои главные шедевры Достоевский создаст позднее, и встреча с Сусловой станет в его судьбе решающей. Семейная жизнь писателя в тот период была омрачена тяжёлой болезнью его первой супруги, Марии Исаевой, страдавшей от туберкулёза, а в Аполлинарии он нашёл утешение, не зная, какой мукой обернётся для него эта связь.

По свидетельству дочери писателя, Любови Достоевской, инициатива в развитии отношений исходила от Аполлинарии. Та, будучи частой гостьей на светских мероприятиях, сама проявила симпатию к Фёдору Михайловичу. Молодая женщина, как отмечала дочь классика, старалась постоянно находиться рядом с Достоевским, оказывая ему всяческие знаки внимания.

Поначалу писатель оставался равнодушен к проявлениям её симпатии, и тогда Суслова решилась на откровенный шаг — написала ему любовное письмо. Как позднее вспоминала Любовь Достоевская, обнаружившая это послание в архивах отца, текст был исполнен простоты, наивности и поэтичности, что могло создать образ робкой девушки, ослеплённой гением. Прочитав письмо, растроганный Достоевский не удержался и поделился им с близкими.

Их связь зародилась на фоне общей любви к литературе. Знаковым событием стала публикация рассказа Сусловой в журнале «Время». Сам Достоевский, будучи опытным литератором, осознавал слабость и незрелость произведения, однако его решение напечатать текст было жестом, выходящим за рамки простого сотрудничества. Для писателя Аполлинария представлялась не просто юной поклонницей — его привлекала её энергия, молодость и внутренняя сила.

В ответ Суслова демонстрировала не покорность влюбленной, а позицию равного, а порой и строгого критика, причём не литературного, а жизненного. Её письма были наполнены не нежностью, а резкостью и упреками, где каждая фраза звучала как диагноз. Она не просила, а требовала, бросая вызов сложившимся между ними отношениям.

Динамика их романа была напряжённой и постоянно металась между двумя полюсами — страстью и неприязнью. Суслова не скрывала своего недовольства и постоянно упрекала Достоевского, настаивая на том, чтобы он оставил свою тяжело больную жену. Однако писатель не мог пойти на этот шаг; он хотел оставаться рядом с Марией Исаевой до конца. Позднее, в переписке с сестрой Аполлинарии, Надеждой, Фёдор Михайлович дал своей возлюбленной суровую характеристику, назвав её «больной эгоисткой» с колоссальным самолюбием, требовательной к другим, но не к себе.

Для Сусловой такая позиция стала тяжёлым ударом. Она вложила в эти отношения всю свою страсть, но получила взамен лишь участие, благодарность и литературный интерес. Даже их последующие встречи, внешне напоминавшие дружеские, не могли скрыть горькой правды: это было не возрождение чувств, а медленное их разрушение.

Парижские гастроли

В 1863 году планируемая совместная поездка в Париж сорвалась из-за серьёзного конфликта между влюблёнными, и Полина Суслова отправилась в столицу Франции в одиночестве. Этот отъезд часто трактуют как бегство от Достоевского, однако в действительности он стал для неё попыткой сбежать от навязанной роли «почти жены», которая её тяготила.

Во Франции героиню ожидала встреча, которая должна была стать лекарством от былой любви. Новым объектом страсти Полины Сусловой оказался молодой испанец по имени Сальвадор, практикующий врач. Его главным достоинством были лёгкий нрав, душевная простота и свежесть восприятия — именно это она тщетно искала когда-то в сложной натуре Фёдора Михайловича. Отношения с Сальвадором Суслова восприняла как шанс на избавление от страданий и погрузилась в них стремительно и безоглядно, словно в ледяную воду, надеясь на болезненную, но очищающую силу новой страсти.

Однако эти надежды очень скоро рухнули. Испанец быстро утратил к Полине всякий интерес, и для неё начался мучительный период, когда она почти потеряла чувство собственного достоинства. Суслова писала испанцу отчаянные письма, преследовала, унижалась, даже предлагала деньги — но это был уже не роман, а полный эмоциональный крах.

По свидетельствам современников, весной того года из Парижа пришло письмо, в котором Полина сообщала Достоевскому о бесславном завершении своего романа. Она признавалась, что возлюбленный жестоко обманул её, но у неё не хватило сил порвать с ним. Суслова умоляла Достоевского срочно приехать, намекала на возможность самоубийства. Испуганный писатель отправился во Францию, где пытался образумить безутешную возлюбленную. Когда Фёдор Михайлович оказался рядом, Суслова с холодной откровенностью и глядя прямо в глаза рассказала о своём романе с испанцем. Подробности повергли Достоевского в отчаяние; он даже плакал у её ног.

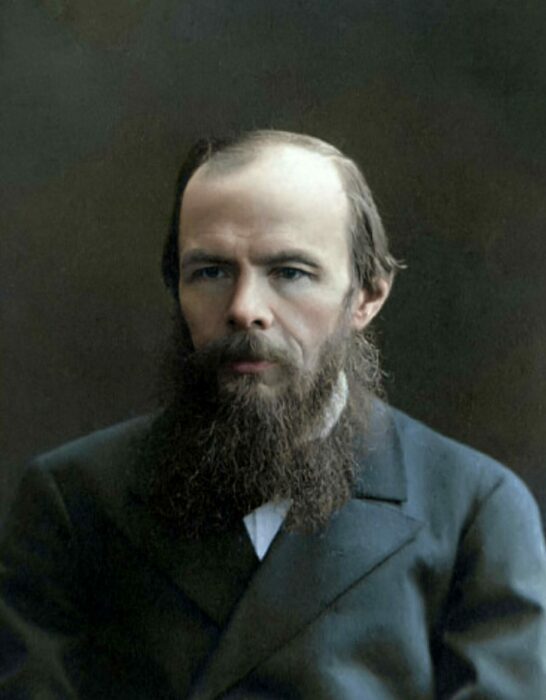

Когда жена писателя скончалась, он сделал Полине официальное предложение. Однако согласия он так и не получил. Пройдя через бурю страстей, Суслова не желала становиться чьей-либо женой, в том числе и его. Позднее, вопреки этим заявлениям, она вступила в брак с молодым критиком Василием Розановым, который её боготворил. Но и этот союз оказался недолгим: через шесть лет Полина ушла от него, вновь подтвердив свою жизненную установку — даже будучи избранной, она отказывалась принимать эту роль.

После этого Суслова много путешествовала, работала над своими новыми произведениями и вела дневники. Достоевский же нашёл семейное счастье с другой женщиной, Анной Григорьевной. Однако письма от Полины продолжали доходить до него. Его супруга впоследствии вспоминала, как, обнаружив одно из таких посланий, с трепетом читала строки, написанные «той самой женщиной». Она же стала свидетельницей того, как её муж, знакомясь с текстом, покраснел так, как никогда прежде, а на его лице появилась странная, потерянная улыбка, в которой читались одновременно жалость и беззащитность.

В 40 лет она вышла замуж за 24-летнего студента Василия Розанова, чью жизнь она превратила в настоящий кошмар со сценами ревности, флиртом с его собственными приятелями и насмешками над его творчеством. Когда же он от неё ушёл, она два десятилетия не давала ему развод. Её не стало в 2018 году, а её супруг Розанов уже на смертном одре говорил о том, что с ней всегда было трудно, однако и забыть её просто невозможно.

Полина Суслова так и не стала музой писателя в классическом понимании этого слова. Зато она смогла стать живым воплощением мятежных, трагических и неудобных женских характеров, которые навсегда остались на страницах произведений великого писателя.

Литературное отражение Аполлинарии Сусловой в творчестве Достоевского

Сложная и страстная натура Аполлинарии Сусловой, одной из самых значительных женщин в жизни Фёдора Достоевского, оставила глубокий след в его литературном наследии. Исследователи творчества писателя прослеживают черты этой незаурядной личности в образах ключевых героинь его произведений, видя в них как прямое портретное сходство, так и отголоски драматичных перипетий их отношений. Наиболее узнаваемым воплощением Сусловой принято считать Полину из романа «Игрок». История создания этого произведения сама по себе является иллюстрацией накала страстей, окружавших писателя. Созданный в 1866 году, роман рождался в условиях финансовой катастрофы, вызванной пагубным увлечением самого Достоевского азартными играми.

Чтобы выполнить кабальный контракт с издательством и выпустить книгу в сжатые сроки, автор впервые прибег к помощи стенографистки — Анны Сниткиной, ставшей впоследствии его супругой. В самой же героине романа он воплотил нервный, требовательный характер Аполлинарии Сусловой, показал сцены ревности и конфликты, а также фатальное влечение к рулетке, что зеркально отражало его связь с реальной возлюбленной. Другим знаковым образом, наделённым качествами Сусловой, стала Настасья Филипповна из «Идиота». Писатель наделил эту героиню не только внешними чертами, но и той же разрушительной страстностью и гордыней. Её портрет будто был списан с натуры и передавал внутреннюю драму и сложность натуры, свойственные и реальному прототипу.

По мнению специалистов, отголоски её личности можно обнаружить и в характере Катерины Ивановны из «Братьев Карамазовых». Можно провести параллель между фразой Ивана Карамазова, в которой тот упрекает героиню в сознательном причинении ему страданий, и реальным письмом Достоевского к сестре Аполлинарии, Надежде. В этом послании писатель с болью спрашивал, зачем Суслова, знающая о его неизменных чувствах, продолжает его мучить.

Некоторые критики также усматривают черты Сусловой в облике Авдотьи Романовны Раскольниковой из «Преступления и наказания». Несмотря на внешнее спокойствие и уверенность «замечательно красивой» Дуни, в её гордом взгляде и сильном характере угадывается та самая сила духа и независимость, которые были присущи Аполлинарии Сусловой, навсегда оставившей свой след в великих литературных героинях.

Комментарии:

Нет комментариев Трибуна сайта

Трибуна сайта Наш рупор

Наш рупор Радио & Чат

Радио & Чат

Категории

Категории Работы на продажу

Работы на продажу